Überblick: Was ist Akne inversa?

Trotz des ähnlichen Namens darf die Akne inversa (Acne inversa) nicht mit der „Gewöhnlichen Akne“ (Acne vulgaris) verwechselt werden, die viele Jugendliche in der Pubertät plagt. Es handelt sich dabei vielmehr um eine schwer behandelbare chronische Hauterkrankung, bei der sich – meist in Schüben – schmerzhafte und oft auch nässende Hautveränderungen (Hautläsionen) an verschiedenen Körperstellen bilden.

Ruptur, Alexander Navarini

Akne inversa – Häufigkeit und Alter

In Westeuropa leidet schätzungsweise ein Prozent der Bevölkerung unter Akne inversa. Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Meist bricht die Erkrankung im frühen Erwachsenenalter aus, genauer gesagt nach der Pubertät und vor dem 30. Lebensjahr. Prinzipiell kann die Akne inversa aber in jedem Lebensalter auftreten.

Akne inversa: Ursachen und Risikofaktoren

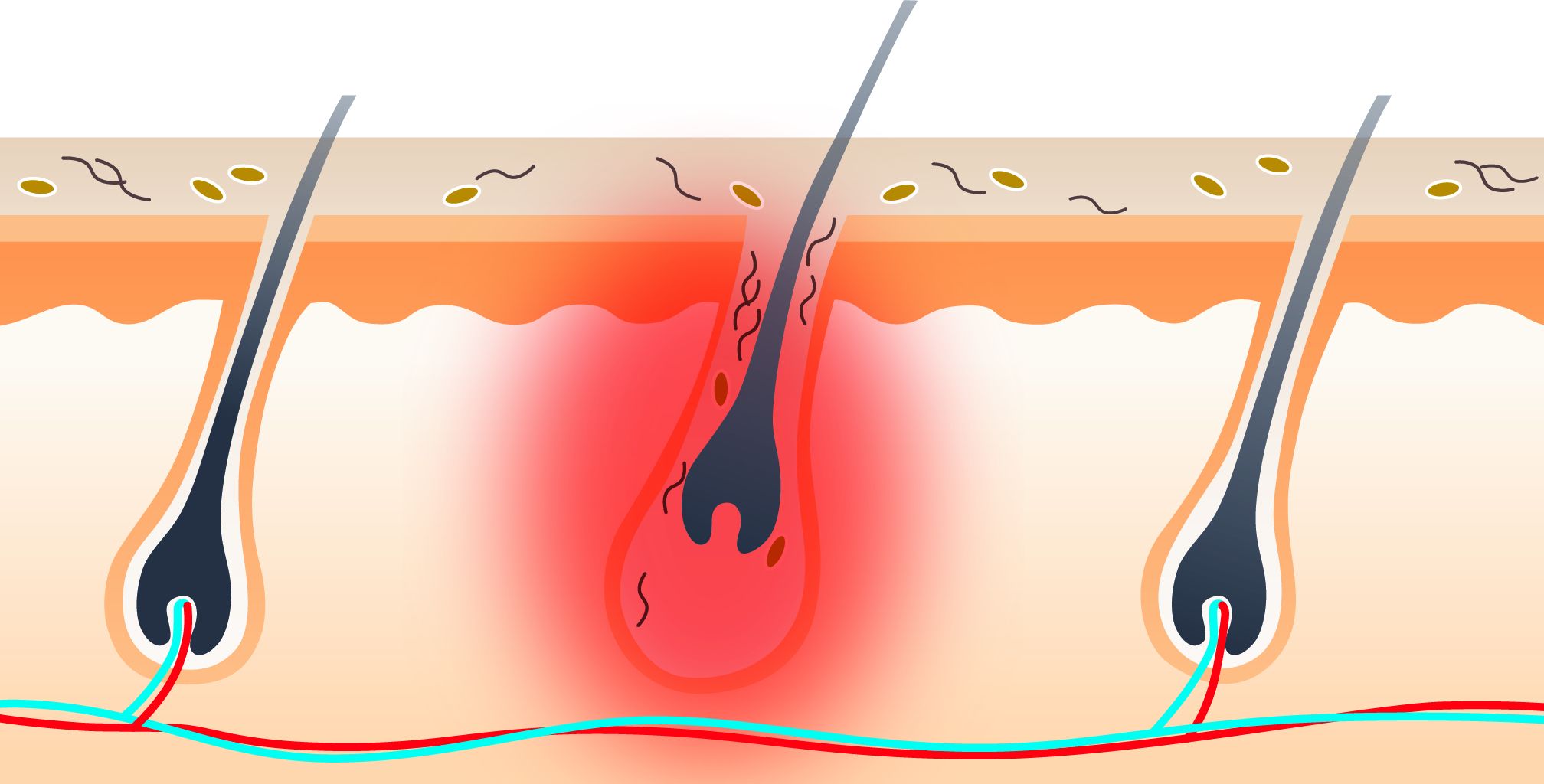

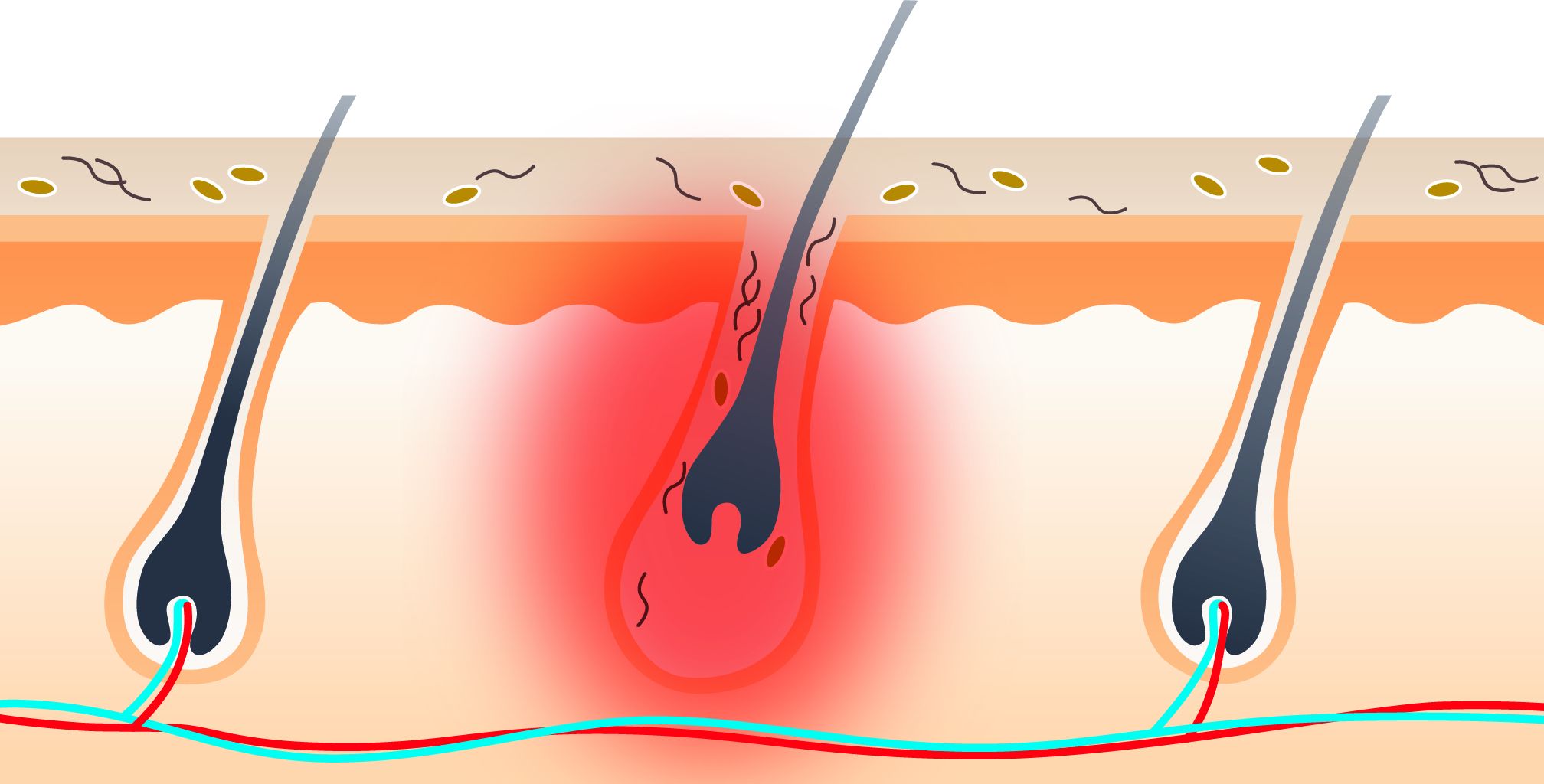

Eine zentrale Rolle bei der Entstehung von Akne inversa scheint eine Verdickung der Hornschicht (Hyperkeratose) im Bereich der Haarfollikel zu spielen. Dadurch können sich die Einmündungsstellen von benachbarten Talg- und Schweissdrüsen verschliessen. Talg- und Schweisssekret stauen sich, was tiefliegende lokale Entzündungen hervorruft – unter anderem mit der Bildung von schmerzhaften Knötchen und abgekapselten Eiteransammlungen (Abszessen).

Die genauen Ursachen dieser schweren Hautveränderungen sind noch nicht bekannt. Wahrscheinlich sind aber mehrere Faktoren an der Entstehung von Akne inversa beteiligt. Wir gehen davon aus, dass es eine genetische Veranlagung für die Erkrankung gibt, weil sie manchmal familiär gehäuft auftritt. Im Zusammenspiel mit weiteren Faktoren könnte sie dann zum Ausbruch kommen. Folgende Auslöser (Triggerfaktoren) für Akne inversa sind erwiesen beziehungsweise in Diskussion:

- Rauchen

- starkes Übergewicht (Fettleibigkeit = Adipositas)

- übermässig starkes Schwitzen (Hyperhidrose)

- mechanische Reizung der Haut (z.B. durch Rasur)

Akne inversa – oft verbunden mit weiteren Erkrankungen

Akne inversa tritt häufiger im Rahmen bestimmter anderer Erkrankungen auf. Dazu gehören beispielsweise die beiden chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen Morbus Crohn und Colitis ulcerosa sowie rheumatische Erkrankungen.

Symptome: Akne inversa

Typischerweise bilden sich bei Akne inversa schmerzhafte, hochrote, feste Hautknötchen und Hautknoten. Diese können sich zu abgekapselten Eiteransammlungen (Abszessen) weiterentwickeln, die in der Tiefe miteinander verschmelzen und nach aussen aufbrechen können. Dann tritt eitriges oder blutig-wässriges Sekret aus. Die Hautveränderungen können sich spontan zurückbilden, aber wiederkehren und auch hartnäckig bestehen bleiben. Zudem können sich verzweigte röhrenförmige Gänge im Gewebe bilden, sogenannte Fisteln. Sie können an der Hautoberfläche ausmünden und ein Sekret absondern. Wenn die entzündlichen Hautveränderungen abheilen, hinterlassen sie oft Narben.

Akne inversa: Drei Schweregrade

Je nach Schweregrad der Erkrankung unterscheiden wir drei Stadien (Hurley Score):

- Stadium eins: einzelne Abszesse, keine Bildung von Fisteln und Vernarbungen

- Stadium zwei: ein oder mehrere weit auseinanderliegende Abszesse, zudem Fistelgänge und Vernarbungen

- Stadium drei: flächiger Befall mit Abszessen, Fistelgängen und Narbenzügen

Akne inversa: Welche Hautpartien sind betroffen?

Von den entzündlichen Hautveränderungen bei Akne inversa sind vor allem Körperregionen betroffen, die Hautfalten aufweisen oder an denen Hautpartien aneinander reiben. Dazu zählen hauptsächlich:

- Achselhöhlen

- Leistengegend

- Genital- und Analregion

Manchmal finden sich die entzündeten Hautstellen auch an anderen Körperstellen, etwa unter der Brust (bei Frauen) oder an der Innenseite der Oberschenkel. Nur selten betroffen sind Gesicht, die behaarte Kopfhaut und der Rücken.

Online-Hautcheck: Schnell und bequem von zu Hause aus

Senden Sie ein Foto der betroffenen Hautstelle ein und füllen Sie den kurzen Fragebogen aus. Innerhalb von 24 Stunden werktags erhalten Sie von unseren Experten und Expertinnen eine zuverlässige Diagnose. Ihre Daten werden verschlüsselt an uns übermittelt und vertraulich behandelt.

Diagnose Akne Inversa

Zuerst werden wir uns ausführlich mit Ihnen unterhalten, um ein Bild von Ihrer Krankengeschichte zu erhalten (Anamnese). Mögliche Fragen dabei sind unter anderem:

- Welche Symptome haben Sie?

- Wann sind Ihnen die ersten Hautveränderungen aufgefallen? Wie haben sich diese seither verändert?

- Gibt es in Ihrer Familie bekannte Fälle von Akne inversa?

- Wie gross sind Sie und wie viel wiegen Sie?

- Rauchen Sie?

Aus der Körpergrösse und dem Gewicht können wir Ihren Body-Mass-Index (BMI) berechnen. Dieser zeigt dann an, ob sie übergewichtig sind. Denn wie oben erwähnt, wirkt sich starkes Übergewicht – ebenso wie Rauchen – begünstigend auf Akne inversa aus.

An das Anamnesegespräch können sich verschiedene Untersuchungen anschliessen, wobei nicht alle in jedem Fall notwendig sind:

- Untersuchung der betroffenen Hautstellen. Wir begutachten sorgfältig die entzündeten Hautpartien. Gegebenenfalls werden wir Fistelgänge genauer untersuchen, indem wir eine kleine Sonde in ihre Mündung einführen.

- Abstrich. Um eine Beteiligung von Bakterien an den Entzündungsprozessen nachzuweisen, können wir einen Abstrich von tieferen Gewebsbereichen nehmen und ihn zur Analyse ins Labor geben.

- Blutuntersuchung. Manchmal entnehmen wir eine Blutprobe, um Entzündungswerte wie das C-reaktive Protein (CRP) bestimmen zu lassen.

- Bildgebende Verfahren. In einigen Fällen wird etwa mit Ultraschall oder Magnetresonanztomographie (MRT) untersucht, wie tief sich das Entzündungsgeschehen ins Gewebe ausgebreitet hat.

Diese Untersuchungen können nicht nur helfen, den Verdacht auf Akne inversa zu erhärten, sondern auch Erkrankungen mit ähnlichen Symptomen auszuschliessen. Zu diesen sogenannten Differenzialdiagnosen bei Akne inversa zählen unter anderem:

- wiederkehrende Entzündung von Haarfollikeln (Follikulitis)

- Furunkel (schmerzhafte eitrige Entzündung eines Haarfollikels und des benachbarten Gewebes)

- Karbunkel (tiefe, schmerzhafte, gemeinschaftliche Entzündung von mehreren nebeneinanderliegenden Haarfollikeln)

- Haut-Tuberkulose

- Trichophytie (Infektion der Haut und ihrer Anhangsgebilde – wie Haare – durch Pilze der Gattung Trichophyton)

- im Analbereich z. B. Analfistel und Morbus Crohn

Zusammengefasst ist der Weg zur richtigen Diagnose bei Akne inversa oft lang. Nicht selten wird die Erkrankung erst Jahre nach ihrem Ausbruch diagnostiziert und behandelt. Ein Grund dafür ist, dass viele Betroffene aus Scham den ärztlichen Kontakt hinauszögern. Ausserdem gestaltet sich die Diagnose von Akne inversa oftmals schwierig. So werden die Hautveränderungen der schwerwiegenden Erkrankung besonders in frühen Stadien manchmal für gewöhnliche Abszesse gehalten oder auf eine Haarfollikel-Entzündung (Follikulitis) zurückgeführt.

Akne inversa: Vorbeugen, Früherkennung, Prognose

Da die genauen Ursachen von Akne inversa noch nicht bekannt sind, lässt sich der Erkrankung kaum wirksam vorbeugen. Sollte es in Ihrer Familie bereits Fälle von Akne inversa geben, kann es aber von Nutzen sein, wenn Sie bekannte Risikofaktoren wie Rauchen oder starkes Übergewicht vermeiden.

Akne – Verlauf und Prognose

Akne inversa ist eine chronische Erkrankung, die meist in Schüben verläuft. Die Behandlung kann eine Besserung der Symptome bringen, aber keine Heilung. Selbst nach operativer Entfernung befallener Hautläsionen kann es später erneut zu Abszessen und anderen Hautveränderungen kommen.

Komplikationen sind selten bei Akne inversa. Es zählen dazu beispielsweise Wundrose (Erysipel) sowie Schwellungen infolge gestauter Lymphflüssigkeit (Lymphödeme). Ebenfalls selten passiert es, dass sich die Hautläsionen der Akne inversa zu einer bestimmten Form von Hautkrebs weiterentwickeln (Plattenepithelkarzinom).

So schwerwiegend die körperlichen Symptome bei Akne inversa sein können – nicht zu unterschätzen ist auch die damit verbundene psychische Belastung. Sie kann dazu führen, dass sich die Betroffenen aus dem sozialen Leben zurückziehen und sogar depressiv werden.

Akne inversa: Behandlung wird individuell geplant

Die Therapie bei Akne inversa hängt wesentlich vom Schweregrad der Erkrankung ab. Sie kann verschiedene Medikamente und/oder operative Eingriffe umfassen. Bei einem operativen Eingriff wird vom Institut für Anästhesiologie das individuell auf Sie angepasste Anästhesie-Verfahren ausgewählt.

Details zu den Behandlungen